Aktuelle Förderphase

2025–2029: Modul 1: Bildbedeutung im räumlichen Kontext: Interkulturelle Netzwerke und Münzen als Bilderfahrzeuge

Modul 1 verfolgt die Frage nach der Mobilität von Münzobjekten und ihren Bildern anhand der antiken Münzprägung im nordwestlichen Kleinasien (Troas und Mysien) und im Schwarzmeerraum. Beide Regionen zeichnen sich durch griechische Kolonien aus, die im Austausch mit der indigenen Bevölkerung standen. Sie können als Fallbeispiele für eine frühe Glokalisierung gelten: Ihre Kulturformen – und damit auch ihre Münzprägungen – waren durch überregionale Konzepte inspiriert, jedoch von lokalen Interessen geformt.

Dies betrifft bereits das Münzmaterial und die Münzform. Im Gegensatz zur kleinasiatischen Welt, deren frühe Münzen aus Edelmetallen bestanden, wurde im Schwarzmeerraum das erste Geld im 6. Jh. v. Chr. aus Bronze hergestellt. Es handelte sich um quasi funktionstüchtige Pfeilspitzen sowie „figürliches“ Geld in Form von Fischen und Delfinen.

Dieses frühe Geld weist technologische Ähnlichkeiten mit der Metallverarbeitung der indigenen Bevölkerung auf. Es wird nach dem Zusammenhang von Technologie(transfer), Bild(transfer) und Wissenstransfer dieser und der nachfolgenden vorkaiserzeitlichen Prägungen des Schwarzmeerraums gefragt werden. Auffällig ist der Umstand, dass einige geographisch weit voneinander entfernte Stadtstaaten auf gemeinsame Bildtypen zurückgreifen – etwa die militärischen Typen von Olbia, Kerkinitis und Chersonesos, die regionalen Nachahmungen der Lysimachus-Bronzemünzen oder die Kolonien, die Bildschemata ihrer Mutterstadt übernehmen.

Bei diesen visuellen Netzwerken soll betrachtet werden, inwiefern es im Schwarzmeerraum durch die Adaption von Bildschemata zur Verschiebung – oder umgekehrt: zur Intensivierung – von Bildbedeutungen kommt. Ein Fokus der Untersuchung wird entsprechend auf Funden fremder, nicht in den jeweiligen Stadtstaaten geprägter Münzen liegen. Anhand einer vergleichenden Analyse der archaischen bis kaiserzeitlichen Münzprägungen des Kimmerischen Bosporos und des Balkanraums soll das Zusammenspiel zwischen den alten (Metropole und Apoikie) und den neu entstandenen kulturübergreifenden Netzwerken untersucht werden. Dabei kommen Fragen des Regionalismus und der intraregionalen Divergenz in der ikonographischen Auswahl und der Münzproduktion in den Blick. Eine dritte Region, für die sich die Analyse von Netzwerken anbietet, stellt das nordwestliche Kleinasien dar – ein Grenzgebiet zwischen Europa und Asien, das durch ein hohes Maß an physischer Mobilität gekennzeichnet ist. Am Beispiel der Münzen aus Nordwestkleinasien soll die Genese des Bildrepertoires diskutiert werden, das ‚Einflüsse‘ aus dem ionischen, äolischen, athenischen, achämenidischen und römischen Bereich aufweist. Hier wird methodisch zu klären sein, ob visuelle Ähnlichkeiten von Bildformeln überhaupt auf einen Kulturkontakt schließen lassen und ob sich die Formen dieses Kontakts spezifizieren lassen (technologisch, ökonomisch, visuell, konzeptionell).

Output Sammlungsveröffentlichung: Die Grundlage für die Fragestellungen bilden die 16.064 Münzen des Balkan- und Schwarzmeerraumes sowie des nordwestlichen Kleinasiens im Münzkabinett, von denen noch ca. 50% kontextualisiert werden müssen.

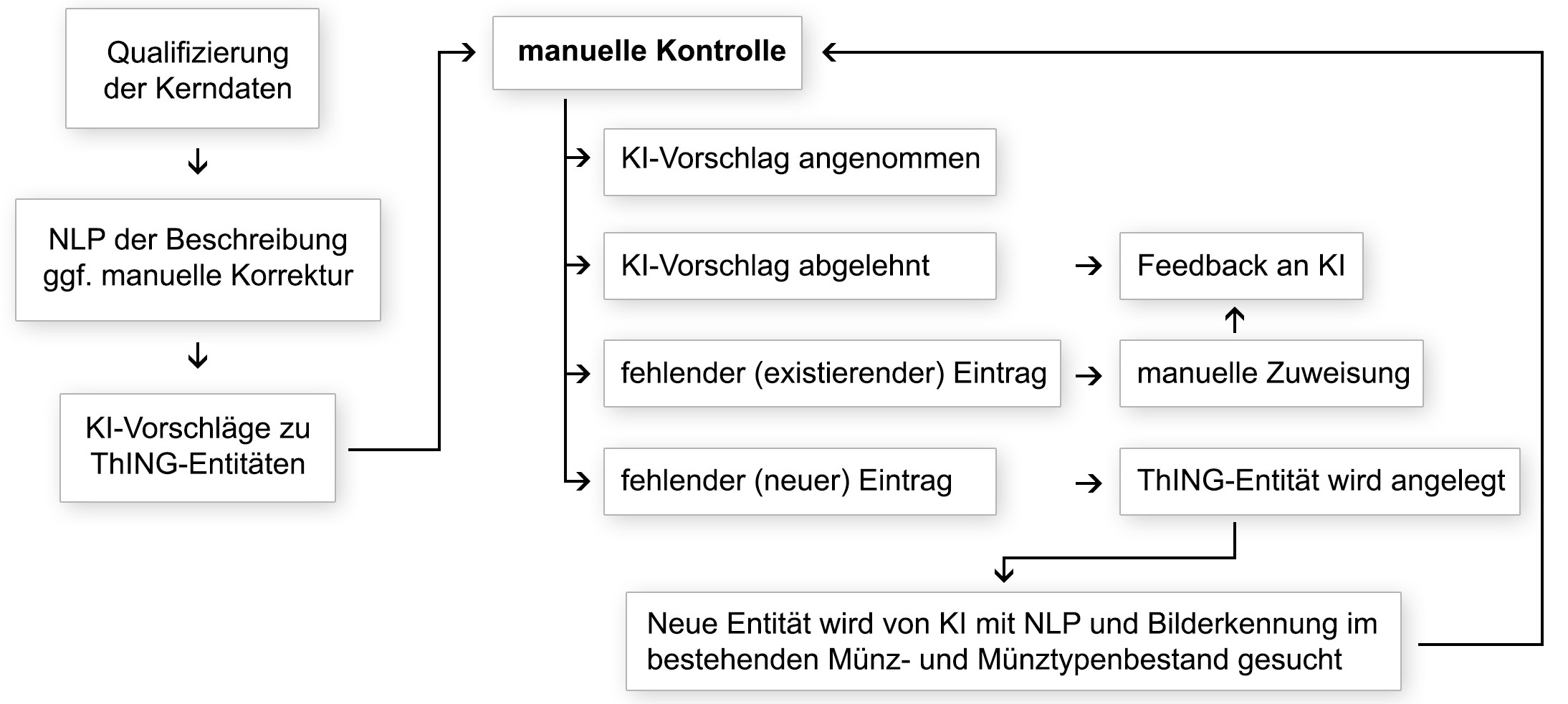

Output Thesaurus Iconographicus Nummorum Graecorum Online (ThING): Für den ThING wird eine Ontologie entwickelt und eine Webrepräsentanz mit einer mehrsprachigen Benutzeroberfläche geschaffen. Für einen großen Teil der antiken griechischen Münzmotive werden – auf Basis der in CN vorliegenden Münzen und Münztypen sowie der Münzen des Schwarzmeerraumes – normierte ikonographische Konzepte erarbeitet. Normdaten- und Ikonographieportale werden verlinkt; das Material des zweibändigen Lexikons der griechischen Münzinschriften von Leschhorn & Franke wird digital erfasst und in den ThING integriert.

Output digitale Werkzeuge: Die Arbeit an den digitalen Werkzeugen konzentriert sich zunächst auf Transformationsskripte und Importroutinen, um die Verzahnung zwischen CN, IKMK und weiteren Plattformen zu intensivieren. Die CN-Freitextsuche soll um die NLP-Integration und weitere neue Funktionen (z. B. Fuzzy Search) erweitert werden. Ferner werden IIIF für die Bilder sowie statistische Cluster- und Netzwerkvisualisierungen implementiert, das NLP-Training fortgesetzt und eine GUI für semantische Abfragen entwickelt. Für die Aktualisierung der Normdaten sollen Skripte geschaffen werden.

Output Bildwissenschaft: Neben den Forschungsbeiträgen der wissenschaftlichen Mitarbeiter besteht der Output in einer Tagung und einer Ausstellung zum Thema „Visuelle Netzwerke und die Mobilität der Bilder“.